京都の月見団子はなぜ里芋の形になった?

2025年の中秋の名月は10月6日(月)です。人々は某ファストフード店の季節限定バーガーに夢中、或いは10月末の収穫祭に向けてグッズを揃えるでしょう。その中に、日本の伝統的な楽しみ方「月見団子」もいかがですか。

東京に住んでた頃、「月見団子」のイメージは丸くて白いお団子がススキの隣にピラミッドのように飾られていて、小さい子どもがいるご家庭がやるイメージでした。一人暮らしなので実際は買ったことなく、なんせ大都会のコンクリートジャングルでは空を見上げ「月が綺麗だね」と思ったことほとんどありませんでした。

2022年春、京都に引っ越して、たくさんある京菓子屋をはしごしました。秋になると「月見団子」が販売されますが、それは不思議な形で「うん?あんこ巻いてある?おはぎ?」お店の方に聞いたら「京都では昔から芋名月にちなんで月見団子も里芋の形に」という説明を受けました。

なるほど、さすが京都、名月を大事にしているし、自慢のあんこも使用されています。京菓子屋で働いていたときも「月見団子」を販売し、由来の説明も同じでしたので、勝手に江戸時代からこんな里芋の形なのだろうと思っていました。そう思ったまま普通に暮らして、2025年「水無月」イベントのためにいろいろな資料を調べたら、京都の「月見団子」についてこう書かれました:

”京都の月見団子は第十三回全国菓子博覧会(一九五四)の際に、京都の菓子屋仲間が考案したもので、それから広まったとされる(『和菓子技法』第一巻ほか)。”

あれ?まさかの戦後。これには驚きました。イベントとは関係ないことでしたが、気になるので「月見団子」について深堀した結果、江戸時代の東西の文化を絵付きで比較する本の中では月見団子について書いてありました。

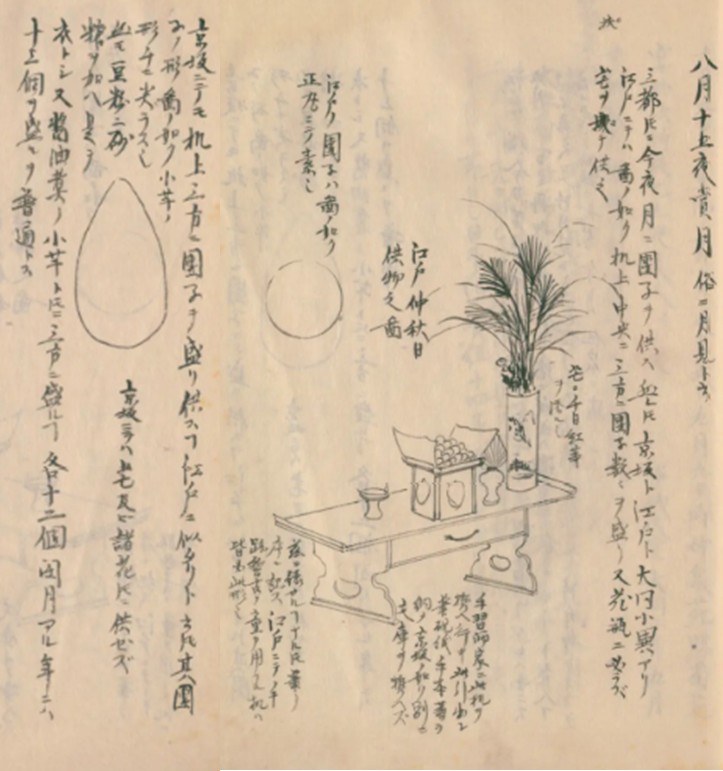

↑ 国立国会図書館デジタルコレクション「守貞謾稿 巻27」より切り抜き 左は京阪、右は江戸(出典URL)

名月の日に団子を月に供える風習は、江戸時代後期に庶民の間で流行ったと言われています。絵で見る限り、近代の関東風月見団子そっくりそのもの。十五夜にちなんで十五個の丸い団子を月に供えて、ススキもセットで登場していました。

形は今の関東風月見団子にそっくりですが、実は今とちょっと変わった食べ方。団子は各家庭でたくさん作って配ったもので、当日食べてもよく余ったらしい。その余った団子を翌日に焼いて食べた家が当時の江戸に多かったから、「十六夜(いざよい)は醤油のこげるかざ(匂い)がする」という川柳が生まれました。

一方、京阪の月見団子は、なんというか、芋の形というより、米粒か水滴の形してますね。そして、肝心のあんこがありません。ほかの資料ではきな粉と砂糖で食べたらしい。1954年までは京都と大阪で「月見団子」といえばこの形になっています。

ではなぜ今のように京都の「月見団子」はあんこで巻いてあるのでしょうか?具体的な記録が無く、個人的な想像を加えながら、以下のような流れで誕生したかもしれません:

江戸時代後期の京都、月見団子は里芋形状できな粉スタイル。戦後になって、或いはもっと前から、京菓子屋が販売しても、あまり売れてない・受けが良くない。よく考えると、月見団子はおはぎと同じ、各御家庭で作ったもののため、わざわざ買うものではないらしい。特に全国に流行り始めた関東風の月見団子はシンプルで、職人の腕の見せ所が少ないかもしれません。

菓子博覧会に向かって、京都の菓子職人たちが新しい京都の「月見団子」を考案しました。伝統的な里芋形状を守りつつ、あんこという職人の見せ所も使ってより美味しくできあがりました。お客さんの反応が良く、京都市内では完全に定着して、今でも京都の月見団子はこの形で作り続けています。

長い歴史を持つ京菓子にしては「月見団子」割と最近の出来事ですが、昭和の成功例でもあり、これからも京都民に愛され続けると思います。最近は他県にも里芋形状の月見団子があるらしいので、ぜひ探して食べてみてください。おはぎと違って、もちもちしておいしいですよ。月を見ながら食べると、江戸時代の人々とちょっとだけ気持ちがわかるかもしれません。