インドネシア人が語る、舞台芸能の極限・能「道成寺」の魅力

こんにちは、インドネシア人のデキです。先日、京都で開かれた能楽講座で予期せぬことがありました。講座は年に6回行うシリーズもので、午前中1時間半、各回20名ほど参加できる講座です。今回のお題「道成寺(どうじょうじ)」はなんと予約殺到のため、特別に午前と午後の部、1日2回も行うようになりました。

施設のマネージャー曰く、今年ヒット中の伝統芸能を題材にした映画『国宝』の影響で関心が高まったらしいです。能「道成寺」は映画中にたくさん出てきた「二人娘道成寺」と同じ伝説を表現するものですもんね。せっかくなので、能「道成寺」の魅力を私なりに伝えたいと思います。

とは言え、私はただのにわか能ファンなので、詳しいことはぜひ検索してみてください。本記事では専門用語を避けて、なるべく分かりやすく伝えればなと思います。まずは元の話「安珍・清姫伝説」(あんちん・きよひめ伝説)は色んなバージョンがありますが、エッセンスだけ取って、ざっくり説明します。

和歌山県・熊野三山を参拝中の僧二人、一人はベテラン、もう一人は若手超絶イケメンの安珍(あんちん)。旅の途中、とある町で宿を探し、町の大きめのお宅に泊まることになりました。それで、宿の娘・清姫(きよひめ)が安珍に一目ぼれしたらしい。宿主が「この人はあんたの将来の夫ちゃう?なんちゃって!」という冗談を言って、清姫がそれを本気にしたらしい。まさかこの一言で悲劇が起きるとは思わなかったですよね。

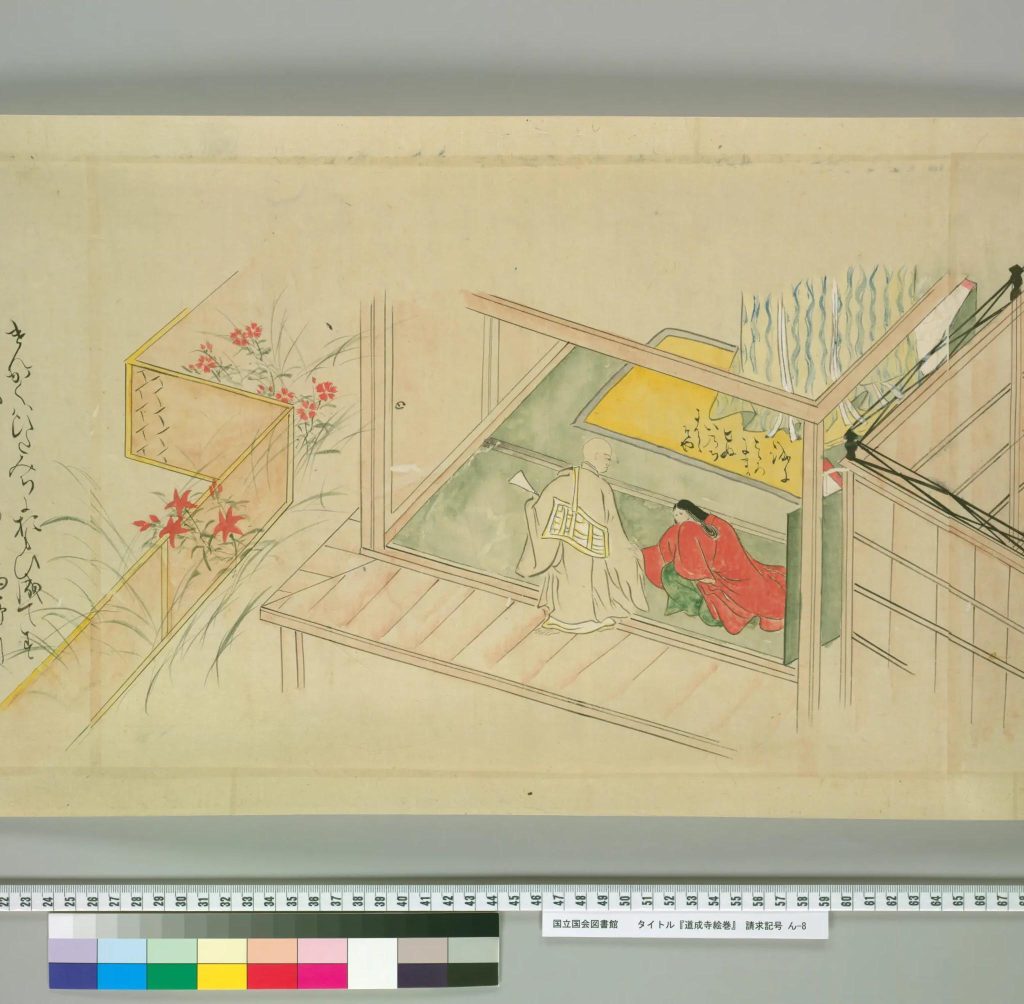

↑ イケメン発見!(参照元:『道成寺繪巻』国立国会図書館デジタルコレクション)

当然、参拝中の安珍は清姫のアタックを拒否しますが、清姫もなかなか諦めない様子。何と「今昔物語集」では、その日の夜、清姫が裸になって安珍の布団に入った。何この肉食女子、やばくないか。イケメンも大変よね。

安珍が何とか逃げようと「参拝するから、三日後まで待ってて」と言い、清姫はいつでも結婚できるようにいろいろ準備して待ってました。しかし案の定、安珍が来ない。町の人に聞いたら「あのイケメンならもう何日前に別の町に行ったで」と聞き、清姫が悲しみのあまり、部屋にこもって、亡くなった。

宿のお手伝いさんが部屋を開けたら、なんと大蛇が出てきて、すごいスピードで動いた。旅を続けていたイケメン安珍とベテラン僧が道中の人々がざわついているのに気づき、聞いてみた。「何があったんですか?」「実は近くに大蛇が出たらしいから、あんたらも気をつけな。」

安珍は「清姫が大蛇に化けたではないか!」と、あわわわになりました。「とりあえず近くのお寺で助けを求めよう!」と、道成寺に走りこむ。道成寺の方が走ってきた二人を見て話を聞き、「お寺の鐘の中に隠そう!」と提案。この提案も中々すごいよね、そもそも降ろした鐘の中って呼吸できるかな?まあそれはさておき。

大蛇が寺にたどり着いて、簡単に寺の門を超えた。降ろされた鐘を怪しまれ、100回も尻尾で叩いたけど、意外と丈夫。血の涙を流しながら、鐘を巻いて、毒熱で中にいる安珍を焼き殺した。大蛇が去って、道成寺の人々が鐘を開けたら、真っ黒になった安珍の遺体がありました。怖いわ。

↑ めちゃめちゃホラーやな。(参照元:『道成寺繪巻』国立国会図書館デジタルコレクション)

これだけ書いて、実はまだ背景の部分しか触れていない。能の舞台はこの伝説の後日談(何十年後かな)になり、壊れた鐘の代わりに新しい鐘を設置するため、道成寺では供養を行います。大蛇事件があったせいなのか、供養は女人禁制だとえらいお坊さんは部下たちに伝えました。

すると一人の女性が道成寺の門に来て「縁起がいい機会なので、鐘のために舞をしたいです。」と言います。門の者が戸惑い「しかしボスが女人禁制と言ったからな、あかんやろ。」「そこを何とかできませんか?」「まあ、一人ぐらいならええんちゃう?どうぞどうぞ。」

具体的に説明されないが、女性は男性の高い帽子を被って舞う。男装してこっそり入ったのではないかな。女性は舞を舞う、歌を歌い、そして隙を見て、鐘の中にジャンプして、鐘ごと地面にどーん!と落とした。

あまりの衝撃に地震と勘違いした者たちが「くわばらくわばら!」と言いながら鐘を確認。「あああ!鐘が!どうしよう!」鐘を触ってみたら「熱!うわなにこれ!やばい!」。えらいお坊さんが来て「これはいかんな、皆構えて!」と数珠をもみながら祈ります。鐘がぐらぐら揺れて、上がったころには女性ではなく大蛇が出てきました。お坊さんたちは戦って、大蛇は弱まって、最後に大蛇が川に逃げて、舞台が終わります。

長々となりましたが、やっと能「道成寺」の3つの魅力を説明します。これを聞いたら見たくなる間違いなし!

魅力① オールラウンドなエンターテインメント性

動きが基本的にゆっくりの能楽は、1時間半の中では普段短いストーリしか表現できませんが、能「道成寺」だけ内容が盛りだくさん:

・コメディ

道成寺の部下たちは狂言師が担当、わかりやすくコミカルな会話をするので、えらいお坊さんの愚痴を言うときや、鐘が落とされた衝撃の時など、笑える場面もたくさんあります。

・マジック

若干ネタバレですが、鐘が上がったとき、女性の能面(般若の面に代わり)と服が完全に変わりました。業界のトップシークレットなのではっきりわかりませんが、鐘が降ろされた間、あんな狭いスペースで主役が一人で全部着替えた。まさにマジック。

・ホラー

元の話もそうですけど、般若面の大蛇は普通に考えると怖いよね。しかも、完全に退治されたではなく、大蛇は川に逃げたので、いつかまた道成寺に戻るんではないかな。怖いな怖いな。

・アクション

お坊さんたちが大蛇を頑張って退治するシーンは舞台を走り回って、音楽もアップテンポになります。お坊さんたちを応援したくなる気持ちになります。

映画で例えると「スターたちが勢ぞろい!!全米が泣いた!」ぐらいの大作ですね。能の初心者でも楽しく鑑賞できると思います。

魅力② ディテール・表現のこだわり

すべての能楽堂には鐘を屋根から降ろす器具が必ず付いています。しかもこれらの器具は「道成寺」のためだけ、他の演目には全く使われてないらしい。それぐらい「道成寺」は大事な演目ですね。

そして大道具「鐘」自体にもこだわりがあります。いわゆる大きな竹の籠に布でカバーをした道具ですが、これだけだとたぶん重さ10キロぐらいしかありません。落とされた時の衝撃・どーん!という音を出すために、淵の部分にわざわざ重りをつけて、結果鐘の重さが100キロ近くになります。

迫力のための対策ですが、実はかなり危険な演目になりました。一歩間違えたら大怪我につながり、命がけですね。演じる側も当然、観客もひやひやしながら見てます。この緊張感は能「道成寺」の醍醐味の一つですね。

魅力③ 極限の間を使う舞「乱拍子」(らんびょうし)

個人的に1番の魅力ポイントではありますが、残念ながら文字では大変説明にくい。本当に体験するしかないです。

女性が新しい鐘のために舞を舞う場面での、「乱拍子」(らんびょうし)というものすごく独特な踊り・表現方法。主役一人で踊りながら、楽器は小鼓のみになります。通常の動きがゆっくりな能でも異常のゆっくりさ、小鼓が叫ぶか叩くに合わせて、主役がほんのちょっとずつ動く。

「とん!」でしゃがむ。「ほお!」で右足の指をちょっと上げて、次の「とん!」でその指を下す。低い「ほお」で前に移動、「とん!」で右足のかかとを上げる、次の「とん!」かかとを下し。「いやあ!ほおお!」足を強くストンプ、ちょっと移動、また最初から繰り返す。各動作の間には5〜10秒の間があり。

このセット、なんと13回も行い、トータルで30分ぐらいになります。1時間半演目の三分の一がこれです。文字で見ると「え?これの何がすごいの?つまんないじゃん!」とガチで思いますが、この場面の緊張感は半端ないです。主役と小鼓はどうやって合わせるか未だに不思議で仕方がない、本当に何が起きているかがわからなくなる瞬間。

なぜこのようなスーパーゆっくりの舞なのか、解釈は人それぞれ。道成寺の石段をゆっくりのぼることを表現するのか。観客が我慢できる、いわゆる放送事故ギリギリの間なのか。個人的な解釈は、この女性は人間ではないことを表現していて、舞も普通の人間は理解ではない、あるいは時空がゆがみ、人間から見るとものすごくスローモーションに見えるとか。

「乱拍子」が終わったら「急の舞」に入り、笛・小鼓・大鼓がものすごくハイスピード、舞もめっちゃくちゃ速くなって、女性が帽子を投げて鐘の中に入り、鐘がどーん!と落とされる。速さ0.25の音楽が一気に倍速と同じぐらいの差。観客は全員もう唖然ですよ。これをぜひ体験していただきたいです。

↑ 道成寺の仁王門と石段

以上、能「道成寺」の簡単なあらすじと魅力でした。能楽ファンの間ではどれぐらい大切にされている演目なのか。「道成寺」オンリー見る人、通称「道成寺追っかけ」が存在するほどですよ。最後に、能「道成寺」には実は欠点があります:

・チケットが割高。能の相場は4,000~7,000円、一方道成寺は一番安い席でも1万円が普通です。大道具「鐘」を扱うために、舞台上でも大人数が必要、リハーサルもめちゃめちゃ大変だと思いますので、人件費を表すチケット代だと思います。

・年に数回しか見れない。上の欠点と関係して、役者も楽器も誰でもできる演目ではない、準備もものすごく大変ですよね。自分が住んでるところの近くに開演されるなら超ラッキー。「道成寺追っかけ」は全国を周って見るらしいですよ。

この2つの欠点を考えても、見る価値は十分あります。日本人全員、死ぬまで必ず1回は見るべき、だと思います。機会があればぜひ見てください。