100年前の乾燥機が現役?!宇治抹茶の美味しさの秘訣「堀井式碾茶炉」

2025年11月15日(土)に行われた「関西お茶まつり in宇治」(第77回関西茶業振興大会京都府大会)の一環として、宇治市内2か所を巡る無料ツアーに参加しました。宇治抹茶の製造方法を学べる貴重な機会でした。

その1か所は宇治住宅街のど真ん中にある福文製茶場の、なんと今年で100年目でも現役バリバリの「堀井式碾茶炉(ほりいしきてんちゃろ)」でした。ドラえもんの道具っぽく言いましたが、ちょっとずつ説明しますね。

「碾茶」って何?

まず「碾茶(てんちゃ)」とは、粉末にする前の抹茶、いわゆる抹茶の原材料です。新茶の季節である春の収穫前に茶の木を覆いの下で育て、柔らかい新芽だけを取って、すぐに蒸します。この蒸す工程によって酸化を止め、日本茶独特の緑色「green tea」が生まれます。

そして「蒸す」の後に大事なのが、「乾燥させる」こと。この乾燥で使用する乾燥機のことを「碾茶炉(てんちゃろ)」と言い、乾燥させた茶葉が「碾茶」になります。説明がぐるぐる回ってすみませんね。

「堀井式碾茶炉」って何?

宇治には1925年に立ち上げた碾茶炉がなんと2台も残って、どちらも現役で使われています。福文製茶場の堀井式碾茶炉のほかに、そこから徒歩10分の場所にある山本甚次郎の炉も同じ年に作られており、どちらも日本で一番古い碾茶炉です。「堀井式」というのは、この炉を開発した堀井七茗園の3代目当主「堀井長次郎」のこと。

江戸時代までは、茶葉を乾燥させるには一畳ほどの和紙の上に茶葉を広げ、その下で薪などを燃やすなど、人間が手を動かして、何時間もかかっていました。時代が明治に変わり、なんとか効率化できないか、とトライ&エラーで生まれたのがレンガ作りの炉でした。レンガ作りの炉では、200℃電熱線で乾燥させながら茶葉が炉の中を1.5往復し、30分で碾茶が完成します。

機械とはいえ、実はものすごく手間がかかるものです。密封性が良くないため、レンガを200℃にするのに2時間もかかります。葉っぱより乾燥しにくい茎のために炉の真ん中にラックと窓を設置したせいで、開けるたびに温度が下がり、200℃を保つのは至難の業。最先端の金属製乾燥機はこの2点を改善し、なんとレンガ乾燥機の5倍以上の速さで碾茶を製造できます。それなのに、なぜレンガ乾燥機を使い続ける?

非効率と思われがちなレンガ乾燥機ですが、実は宇治茶の美味しさに貢献します。2時間温めた後、レンガが熱をキープしながら放射し、中にある茶葉をいい具合に乾燥させます。窓の開け閉めも、中の温度が高くなりすぎないようにする温度調整の役割があります。熱すぎると茶葉が焦げてしまい、うまみが無くなる上に渋みが増してしまうのです。逆にぬるすぎると、今度は茶葉が完全に乾燥されません。

茶師が調整しながらいいバランスを保てるのは、実はレンガ乾燥機の方です。結局、速く量産するのではなく、ゆっくりじっくり乾燥させる方が美味しい抹茶を生み出せるのです。深いですね。

宇治の茶師たちの知恵

乾燥機の他に、碾茶を保管するための箱「茶櫃(ちゃびつ)」の説明もありました。伝統的な運搬用の容器は陶器製の茶壷でしたが、割れやすかったため、幕末に向けて徐々に木製の茶箱が主流に。その茶箱の密封性を高めるために、明治時代、辻利右衛門が箱内の全面にブリキを張るという斬新なアイデアを考えました。茶葉を熟成させるのにちょうど良く、100年以上経った今でも使い続けられている宇治茶の技術です。

よく言われるのは、宇治は土も気候も適しているから、当然のように大昔にお茶の名産地に選ばれたそうです。鎌倉時代に禅宗の僧侶が宇治を選んだのが、宇治茶業の原点とされています。しかし、数あるお茶の産地の中、なぜ宇治抹茶が日本一になったのか?それはやはり、宇治の歴代茶師たちの努力の成果。

↑和束町(わづかちょう)の茶畑。写真は比較的に控えめな角度です。もっとすごい斜面の写真を撮りたかったのですが、怖すぎて無理でした。

世界に誇るお茶のメッカ宇治

中国から茶の木の種を広げる際、日中の温度差が大きく、霧が出やすい地域が望ましいから、栂尾(とがのお)をはじめ、宇治の山々もふさわしいと選ばれました。

がしかし、京都の冬は非常に寒く、ある年、ほとんどの茶の木が霜にやられて、茶農家たちは大変な苦労をしました。次の年は、霜から守るために覆いをかけることが提案されました。とはいうものの、新芽にとって一番大事な収穫直前の時期に太陽を遮断してもいいかどうかという懸念点を抱きながら、覆いの下の茶を試したらしい。結果はまさかの大成功。霜から茶葉を守った上、太陽光が遮断されたおかげで渋み成分減少・うまみ成分増加の非常にいい成果、宇治の「覆いの下のお茶」の始まりでした。

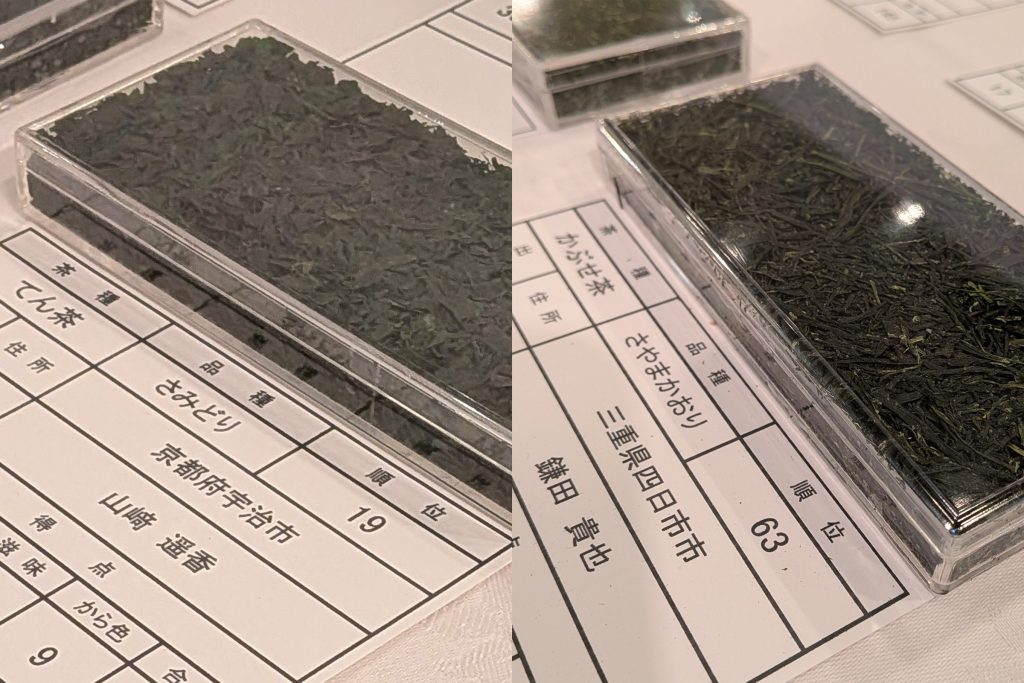

このように、アクシデント・発見・改善を繰り返し、宇治の茶師たちが常に美味しいお茶の製法を磨き続けています。全国茶品評会の碾茶部門では宇治茶がずっと優勝し続けたのも納得ですね、うまみが全然違います。近年の抹茶ブームで価格が高騰しましたが、残念ながらまだ茶農家に還元されないようです。

私たち消費者ができるのは、日本茶をより知って、日本茶を買って、日本茶を飲むことです。ぜひ日常生活に日本茶を。